In May 2020, I was asked by the European Science-Media Hub of the European Parliament to participate in a short written interview about COVID-19 and digital technologies in everyday life. The interview can be found below and on the website of the European Science-Media Hub, where it is also part of the new Digital Humanities Series.

Comments are, as always, more than welcome.

Q: How do you evaluate the current push to “live” our personal lives with and through digital technologies?

As an anthropologist who has been exploring digital phenomena from a social and cultural perspective for more than 15 years, I wouldn’t describe the current situation as a “push” to a more digitized and digitalized life, but rather as an accelerated development, which includes social, technological and economic changes and transformations in all sectors of society (Thomas Hylland Eriksen nicely illustrates the aspect of accelerated change in relation to globalization in his book Overheating [2016]).

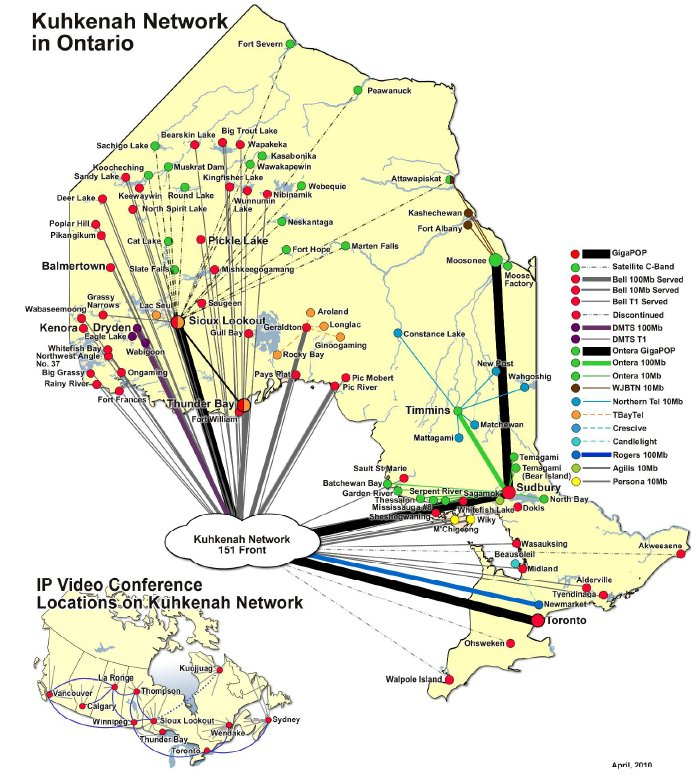

People have been living their lives with and through digital technologies long before the current health crisis – some more, some less. In 2006, when I started to conduct an ethnographic project about the appropriation and utilization of internet technologies in remote indigenous communities in north-western Ontario, Canada, I learned that due to the region’s geographical remoteness and people’s sociotechnical isolation, self-organized infrastructural connectivity and self-designed internet-based services and programs were well underway for some years. Local people were using all sorts of digital media and technologies to connect to each other, to create online presences and digital identities, and to access globally distributed information. Internet services, such as online learning and video conferencing, were – thanks to broadband connectivity – already embedded into local everyday life.

I notice similar tendencies in Europe today, where people have been forced to isolate and distance themselves due to COVID–19; not only from family and friends, but also from colleagues at work and school. E-learning, for example, has become part of the everyday learning experience. Which is probably not a big issue for students, who grew up with digital technologies and social media and are therefore used to computer-mediated communication and interaction, but certainly a challenge for institutions and teachers who are not yet that familiar with digital technologies in an educational context. In respect to digitality, I understand the current health crisis as a phenomenon that has been speeding things up. Our lives have become more digital; faster than expected, but not necessarily different than without the virus.

Q: More generally, what did you find in your project about the blending of our intimate space with the professional, the administrative, the cultural and the political spheres by means of digital technology?

Throughout my career, I have been involved in anthropological projects about the sociocultural consequences of digital media and technologies, which build on ethnographic fieldwork as the key methodological approach. Such an approach situates the researcher into the daily life of research participants over a considerable period of time. The intimate, the personal and the private are therefore central to the work of anthropologists and difficult to artificially separate from collective spheres of sociality. People have always brought their personal positions and individual interpretations – that are shaped by intimate experiences – into politics or the workplace, for instance. However, through digital and networked technologies, it is much easier today to identify, share and also manipulate private data and personalized information.

From an anthropological perspective, it is important to emphasize that there are cultural differences. Not all people share Euro-American conceptions of privacy or intimacy and therefore indicate different concerns over these matters in respect to digital life. While people in remote north-western Ontario, for example, were well aware that their very personal reflections, which they openly posted and shared in an online environment, can be potentially accessed globally, they were not concerned. They rather experienced this environment as a purely local space of expression for indigenous people only, not of any interest to outsiders (for more ethnographic examples in different cultural contexts, see, e.g. the results of Daniel Miller’s Why We Post project).

Due to the rise of social media monopoly, platform capitalism, the Cambridge Analytica scandal and current debates about COVID–19 tracing apps, digital privacy and surveillance are high on the public and political agenda, particularly in Europe. However, as anthropological evidence continues to show, related ideas and concepts are perceived and evaluated differently also because of cultural diversity.